Kommunale Wärmeplanung

Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO₂ deutschlandweit um 65 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 reduziert werden. Bis 2045 strebt Deutschland sogar vollständige Klimaneutralität an.

Ein zentraler Baustein des Klimaschutzes ist dabei die Wärmewende. Der Wärmesektor in Deutschland basiert bislang größtenteils auf fossilen Energieträgern und trägt daher erheblich zur Emission von Treibhausgasen bei. Ziel der Wärmewende ist es, die Wärmeversorgung schrittweise auf erneuerbare Energien umzustellen – etwa durch den Einsatz von Geothermie, Solarthermie oder Umweltwärme. So soll langfristig eine klimaneutrale, kostengünstige und sozial gerechte Wärmeversorgung sichergestellt werden.

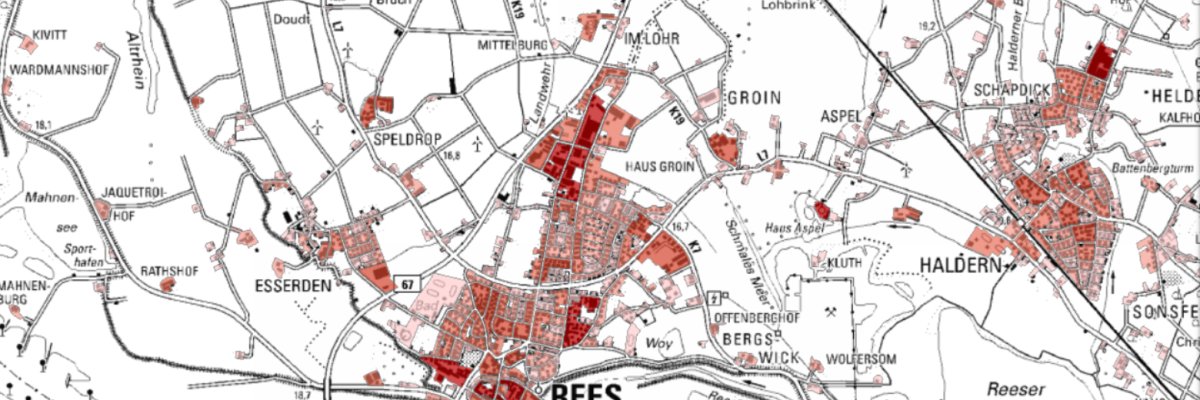

Für die Stadt Rees bedeutet die Wärmewende konkret, dass im Rahmen der ab September 2025 beginnenden kommunalen Wärmeplanung ein Fahrplan entwickelt wird, um die lokalen Herausforderungen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2045 zu bewältigen.

Die kommunale Wärmeplanung bietet den Bürgerinnen und Bürgern künftig mehr Planungssicherheit und Orientierung darüber, welche Formen nachhaltiger Wärmeversorgung in geschlossenen Orts- und Einzelsiedlungslagen möglich sind. Damit leistet Rees einen aktiven Beitrag zur Erreichung der bundesweiten und lokalen Klimaschutzziele und zur langfristigen Sicherung der Lebensqualität vor Ort.

Mit den Quartierskonzepten für den Stadtkern Rees und für Haldern hat die Stadt bereits einen wichtigen Schritt in Richtung klimaneutrale Wärmversorgung gemacht.

Aktueller Stand

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung wurde die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung an die HIC Hamburg Institut Consulting GmbH vergeben. Aktuell werden Daten erhoben und ausgewertet.

Informationsangebote für Bürger/innen

Die Erstellung des Wärmeplans wird von vielfältigen Informationsangeboten für Bürgerinnen und Bürger begleitet. Die Angebote sind kostenlos und für alle offen.

Individuelle Fragen?

Für Immobilienbesitzer, die ihren Altbau sanieren möchten, bietet das Netzwerk „ALTBAUNEU“ des Kreises Kleve wichtige Informationen. Energetische Sanierungen und Fördermöglichkeiten sind zentrale Themen des Netzwerks. Darüber hinaus werden Listen von lokalen Dienstleistern bereitgestellt. Dazu gehören beispielsweise Energieberater, Architekturbüros oder spezialisierte Handwerksbetriebe. Informationen finden Sie unter:

Sie haben Fragen zu energetischen Modernisierungen, Heizung, Solarstrom oder anderen Energiethemen? Nutzen Sie die kostenlose Beratung der Verbraucherzentrale NRW unter dem nachfolgenden Link oder nutzen Sie die Hotline der Energielotsen 0211 / 33 996 555

FAQ Kommunale Wärmeplanung

Was ist die kommunale Wärmeplanung

Die kommunale Wärmeplanung ist ein langfristiger Prozess, bei dem es darum geht, eine Wärmeversorgung zu schaffen, die effizient, umweltfreundlich und bezahlbar ist. Dabei wird genau geschaut, was in Rees vor Ort möglich ist. Zum Beispiel, wie erneuerbare Energien aus der Region genutzt werden können, wie Wärmenetze ausgebaut werden und wie energetische Sanierungen von Gebäuden gefördert werden können. So wird Schritt für Schritt eine Wärmeversorgung geplant, die zu unserer Stadt und ihren Menschen passt.

Warum ist die kommunale Wärmeplanung wichtig

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss unsere Wärmeversorgung umgestellt werden. Die kommunale Wärmeplanung legt dafür die Grundlagen und schafft die Voraussetzungen für die zukünftige Planung. Das Ziel der Bundesregierung ist klar: Bis 2045 soll die Wärmeversorgung komplett von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung bekommen Bürgerinnen und Bürger transparente Informationen darüber, welche Lösungen in Ihrer Region geplant sind und wie sich die Wärmeversorgung in Zukunft entwickeln wird.

Wann wird der kommunale Wärmeplan erstellt

Zum 1. Januar 2024 hat der Bund das Wärmeplanungsgesetz erlassen. Dieses Gesetz verpflichtet alle Kommunen, bis zu einem festgelegten Stichtag einen Wärmeplan zu erstellen. Für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern ist der Stichtag der 30. Juni 2026. Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnern haben Zeit bis zum 30. Juni 2028, ihren Wärmeplan fertigzustellen. Die Stadt Rees startet die kommunale Wärmeplanung bereits vor diesem Termin: Im September 2025 beginnen die Planungen, die voraussichtlich bis Anfang 2027 abgeschlossen sein werden.

Wie funktioniert die kommunale Wärmeplanung

Der kommunale Wärmeplan zeigt auf, wo und wie eine Wärmeversorgung ohne fossile Brennstoffe in unserer Stadt möglich ist. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle – zum Beispiel, ob Flächen für Solarthermie genutzt werden können oder ob geothermische Quellen vorhanden sind. Das Wärmeplanungsgesetz gibt den Rahmen vor, innerhalb dessen die lokalen Möglichkeiten bestmöglich genutzt werden sollen. Deshalb ist die Zusammenarbeit aller wichtigen Akteure vor Ort besonders wichtig: die städtischen Abteilungen, städtische Betriebe, Energieversorger, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger.

Der Aufbau des Wärmeplans besteht aus vier grundlegenden Schritten:

- Bestandsanalyse

In diesem Teil werden der aktuelle Wärmebedarf und -verbrauch erfasst sowie die Treibhausgasemissionen. Es wird geschaut, welche Gebäudetypen es gibt, wie alt sie sind und wie sie beheizt werden. Auch die vorhandenen Versorgungsnetze wie Gas- und Wärmenetze, Heizungsanlagen und Speicher werden berücksichtigt – natürlich unter Wahrung des Datenschutzes.

- Potenzialanalyse

Hier wird ermittelt, wie hoch die verfügbaren Potenziale für den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Nutzung von Abwärme sind. Außerdem wird geprüft, wie viel Energie eingespart werden kann – sei es für Heizung, Warmwasser oder industrielle Prozesse.

- Aufstellung des Zielszenarios

Die Stadt entwickelt ein konkretes Szenario, wie der Wärmebedarf in Zukunft komplett mit erneuerbaren Energien gedeckt werden kann – also eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Dabei werden geeignete Gebiete für Wärmenetze oder Einzelversorgung festgelegt und Versorgungsstrukturen für das Jahr 2045 mit Zwischenzielen für 2030, 2035 und 2040 beschrieben.

- Wärmewendestrategie

Zum Schluss wird ein konkreter Fahrplan erstellt, der zeigt, wie der kommunale Wärmeplan umgesetzt wird. Dabei werden Prioritäten gesetzt, Zeitpläne festgelegt und mögliche Maßnahmen beschrieben – etwa wie Energie eingespart und die zukünftigen Energieversorgungsstruktur aufgebaut werden soll.

Was ist das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung

Am Ende der Wärmeplanung entsteht eine Karte, die zeigt, welche Energieträger in den verschiedenen Bereichen von Rees künftig für die Wärmeversorgung genutzt werden sollen. – zum Beispiel als „Wärmenetzgebiet“ oder als „Gebiet für dezentrale Wärmeversorgung“. Der kommunale Wärmeplan bietet Orientierung für Investitionsentscheidungen, etwa zur Anschaffung einer Wärmepumpe oder zum Anschluss an ein lokales Wärmenetz.

Was passiert nach der Aufstellung des kommunalen Wärmeplans

Ein Wärmeplan kann verschiedene Maßnahmen enthalten, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Typische Maßnahmen sind unter anderem:

- Aufbau von leitungsgebundenen Wärmenetzen

- Ausbau individueller Wärmeerzeugungsanlagen z.B. durch Nutzung von Umweltwärme

- Nutzung erneuerbarer Energien wie Solarthermie, Geothermie, Wasserkraft oder Windkraft

- Ausbau der lokalen Netzinfrastruktur

- Sanierung von öffentlichen Gebäuden

Der Wärmeplan wird mindestens alle fünf Jahre überprüft und bei Bedarf überarbeitet und aktualisiert.

Was sind fossilfreie beziehungsweise erneuerbare Wärmequellen

Fossilfreie bzw. erneuerbare Wärmequellen gemäß dem WPG umfassen verschiedene nachhaltige Energiequellen. Dazu gehören Geothermie, die Wärme direkt aus dem Erdboden gewinnt, Umweltwärme aus Luft, Wasser oder technischen Prozessen, Abwasser als Wärmequelle aus der Kanalisation, Solarthermieanlagen, Biomasse, grünes Methan aus der Verbrennung von Biomethan, Wärmepumpen, erneuerbarer Strom und grüner Wasserstoff.

Was ist das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)

Das Gebäude-Energie-Gesetz, kurz GEG, ist seit dem 1. November 2020 in Kraft und wurde 2023 novelliert. Es vereint die bisherigen Vorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV), des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) zu einer einheitlichen Richtlinie. Das GEG gilt für alle Gebäude, die beheizt oder klimatisiert werden – also zum Beispiel Wohnhäuser oder Bürogebäude. Es legt fest, welche Anforderungen an die Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard gestellt werden. Seit dem 1. Januar 2024 gilt eine wichtige Neuerung: Die „65%-Regel“. Das bedeutet, dass Heizungen künftig mindestens zu 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen. Das Gesetz bietet verschiedene Möglichkeiten, diese Regel zu erfüllen – zum Beispiel durch Fernwärme, Wärmepumpen oder Solarthermie. Die Regelungen unterscheiden sich je nachdem, ob man einen Neubau plant oder in einem Bestandsgebäude lebt.

Welche Bedeutung haben das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäude-Energie-Gesetz für mich als Hausbesitzer/in

Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung (WPG) bedeutet für Bürger/innen, Gebäudeeigentümer/innen und Gewerbetreibende erst einmal keinen zusätzlichen Aufwand. Es müssen auch keine neuen Daten für die Erstellung von kommunalen Wärmeplänen erhoben werden. Diese liegen den Energieversorgern, Städten und Schornsteinfegern bereits vor.

Wichtig: Die kommunale Wärmeplanung löst keine Verpflichtungen im Hinblick auf individuelle Heizungslösungen aus. Welche Anforderungen für Heizungen gelten, ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt.

Das GEG gilt schon seit dem 1. Januar 2024 für alle, die ein Haus oder eine Wohnung besitzen. Dabei ist der schrittweise Umstieg auf eine fossilfreie Wärmeversorgung das Ziel. Es gelten unterschiedliche Übergangsfristen nach dem GEG, je nachdem ob es sich um einen Neubau in einem Neubaugebiet oder ein Bestandsgebäude und Neubau im Bestandsgebiet (z.B. Baulücken) handelt. Neubauten in Baulücken werden dabei wie Bestandsgebäude behandelt. Zugleich hängen diese Übergangsfristen auch unmittelbar mit der zu erstellenden kommunalen Wärmeplanung zusammen.

Ich plane einen Neubau- was heißt das für mich?

Für Bürger/innen, Gebäudeeigentümer/innen und Gewerbetreibende, die einen Neubau (im Neubaugebiet) planen, ergeben sich durch das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) neue Voraussetzungen an die Gebäudedämmung sowie das geplante Heizsystem. In einem ausgewiesenen Neubaugebiet gelten ab dem 01.01.2024 die Erfüllungsoptionen nach § 71 GEG (Anforderungen der 65%-Regelung). Insgesamt sieht das Gesetz sieben Erfüllungsoptionen vor, darunter den Anschluss an ein Wärmenetz, eine Wärmepumpe, eine Stromdirektheizung (nur in gut gedämmten Gebäuden), eine Biomasseheizung (Holz, Hackschnitzel und Pellets), Hybridsysteme wie Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung (Wärmepumpe oder solarthermische Anlagekombiniert mit einem mit Öl oder Gas betriebenen (Spitzenlasten) Heizkessel, oder mit einer Biomasseheizung), Heizung auf der Basis von Solarthermie (falls Wärmebedarf damit komplett gedeckt wird), Gasheizung, die nachweislich mindestens 65 % Biomethan oder biogenes Flüssiggas nutzt.

Ich baue in einer Baulücke – was heißt das für mich?

Wenn Sie einen Neubau in einem bestehenden Wohngebiet, also in einer Baulücke, planen, gelten für Sie die gleichen Übergangsfristen wie für Bestandsgebäude. Die sogenannte „65 %-Regel“ – also dass mindestens 65 % der Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien erfolgen – gilt hier für neu installierte Heizungen erst ab 30.06.2028. Bereits vorher können jedoch verbindliche Pflichten entstehen, wenn die Kommune durch einen offiziellen Beschluss bestimmte Gebiete als Eignungs- oder Entwicklungsgebiete für Wärmenetze festlegt.

Bis dahin dürfen Gasheizungen weiterhin eingebaut werden, wenn sie später auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Trotzdem ist es in den meisten Fällen sinnvoll, schon jetzt auf eine Heizung mit erneuerbaren Energien zu setzen. Deshalb ist seit 2024 bei der Installation einer Gasheizung eine verpflichtende Beratung vorgeschrieben, die Sie über mögliche zukünftige Kostensteigerungen informiert. Falls Ihre Heizung ausfällt oder Sie sie austauschen müssen, haben Sie eine Übergangsfrist von fünf Jahren, um eine neue Heizung einzubauen, die mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzt. In dieser Zeit ist auch der Einbau einer gebrauchten oder geliehenen Heizung erlaubt. Es ist jedoch ratsam, sich frühzeitig über den Stand der kommunalen Wärmeplanung zu informieren und dies bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigen.

Woher weiß ich, welche neue Heizung die beste Option für mich ist?

Der Heizungswegweiser des BMWE bietet einen guten ersten Überblick, welche Optionen bestehen:

Welche der Erfüllungsoptionen nach dem GEG am besten zu Ihrem Gebäude passt, lässt sich am besten in einem persönlichen Gespräch mit zertifizierten Energieberaterinnen und Energieberatern klären. Teilweise können Sie solche Beratungen auch durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) finanziell fördern lassen. Zertifizierten Energieberater in der Nähe finden Sie hier:

Alternativ können Sie kostenfreie Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW nutzen. Interessierte können sich telefonisch bei Frau Katharina Segers unter 02821 85-418 anmelden oder eine E-Mail an klima@kreis-kleve.de schicken, um einen Termin für die nächste Energieberatung zu vereinbaren. Weitere Informationen finden Sie unter dem nachfolgenden Link.

Aus dem kommunalen Wärmeplan wird später auch ersichtlich sein, ob Ihr Haus in einem Gebiet liegt, das sich gut für ein Wärmenetz eignet. Solange der Wärmeplan noch nicht fertig ist, können Sie bereits jetzt die Beratungsangebote der Stadt Rees und der Verbraucherzentrale nutzen, um sich individuell informieren zu lassen.

Haben Sie sich bereits für eine Wärmepumpe entschieden, sind sich aber unsicher, welches Angebot Sie annehmen sollen? Im kostenlosen Wärmepumpen-Angebotsvergleich der Verbraucherzentrale können Sie Ihre vorliegenden Angebote hochladen. Die Unterlagen werden von einer Energieberatungsfachkraft geprüft und ausgewertet. Im Anschluss findet eine Videoberatung statt, bei der Ihnen alle Details erklärt werden und Sie Ihre Fragen stellen können.

Ich wohne im Bestand und meine Heizung funktioniert, muss ich nun eine Wärmepumpe kaufen?

Nein, eine Pflicht zum Einbau einer Heizung, die mindestens 65 Prozent Erneuerbare Energie nutzt, gilt nur, wenn eine neue Heizung eingebaut werden muss. Bestehende Heizungen in einem Bestandsgebäude dürfen weiter betrieben und auch repariert werden.

Der Einbau von Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbaren Energien wird spätestens nach dem 30. Juni 2028 verbindlich. Wird schon vor Mitte 2028 eine Entscheidung über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet auf der Grundlage eines Wärmeplans getroffen, wird dort der Einbau von Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbaren Energien schon dann verbindlich. Der Wärmeplan allein löst diese frühere Geltung der Pflichten des GEG nicht aus. Vielmehr bedarf es einer kommunalen Bekanntgabe über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet. Einen Monat nach Bekanntgabe der Gebietsausweisung sind die Verpflichtungen des GEG dann einzuhalten.

Wichtig: Die Verpflichtung entsteht erst beim Einbau einer neuen Heizung.

Ich habe eine sehr alte Heizung, was gibt es zu beachten?

Wenn die Heizung älter als 30 Jahre ist, darf sie nicht mehr weiter betrieben werden Ausnahmen gibt es u.a. für Brennwertkessel oder wenn Sie seit mindestens dem 1. Februar 2002 in ihrem Ein- oder Zweifamilienhaus wohnen.

Welche Auswirkungen hat ein Heizungstausch auf meine Miete?

Wenn Vermieterinnen oder Vermieter die Heizungsanlage modernisieren, können sie die Kosten dafür teilweise auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Das Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) und eine Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) legen fest, dass die umlegbaren Kosten für die Modernisierung der Heizung auf maximal 0,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche begrenzt sind. Diese Begrenzung gilt nur für die Modernisierung der Heizungsanlage. Wenn zusätzlich weitere Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, darf die Miete insgesamt um höchstens 3,00 Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren steigen.

Was kann ich sonst noch tun, um den Energieverbrauch eines Gebäudes zu senken?

Neben einer Installation einer klimafreundlichen Heizungs- oder Klimatisierungsanlage sollte auch die Gebäudedämmung betrachtet werden. Oft sind die Investitionen für eine bessere Dämmung höher als für den Austausch der Heizung – aber der Energieverbrauch kann dadurch deutlich und dauerhaft gesenkt werden. Je besser Ihr Haus gedämmt ist, desto weniger Heiz- oder Kühlenergie wird benötigt. Dies wiederum beeinflusst, welches System nach der Sanierung im Optimalfall zum Einsatz kommen sollte und welche Investitions- und Folgekosten damit verbunden sind. So lohnt sich der Umstieg von alten Öl- oder Gasheizungen auf Fernwärme oft besonders in weniger gut isolierten Altbauten mit einem hohen Energiebedarf. Eine Wärmepumpe eignet sich hingegen eher in Gebäuden, in denen der Strombedarf zur Beheizung durch eine energetische Sanierung bereits verringert werden konnte. In Gebäuden mit einem schlechten energetischen Sanierungszustand kann der Einsatz von Wärmepumpen aufgrund des höheren Stromverbrauchs zu entsprechend höheren Kosten führen.

Neben dem Austausch der Heizung und der Dämmung gibt es viele weitere einfache Maßnahmen, mit denen Sie im Alltag Energie sparen können – und so sofort Heizkosten senken:

- Die Heizung etwas herunterdrehen

- Thermostate einsetzen

- hydraulischen Abgleich des Rohrnetzes durchführen lassen

- Türen abdichten

- Wassersparende Armaturen bei Dusche oder Waschbecken nutzen

Auch zum Thema Energie sparen bietet die Verbraucherzentrale kostenlose Beratung per Telefon oder Video an:

Welche Förderungen gibt es?

Die Bundesregierung und das Land Nordrhein-Westfalen bieten Förderprogramme unter anderem in den Bereichen Energieversorgung, Gebäude und Wärme sowie Energie- und Ressourceneffizienz. Über diese informiert die Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate in ihrem Förder-Navi. Privatpersonen, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Kommunen können sich dort über Kredite, Steuererstattungen und Zuschüsse zur Förderung der von Ihnen geplanten Maßnahmen erkundigen.