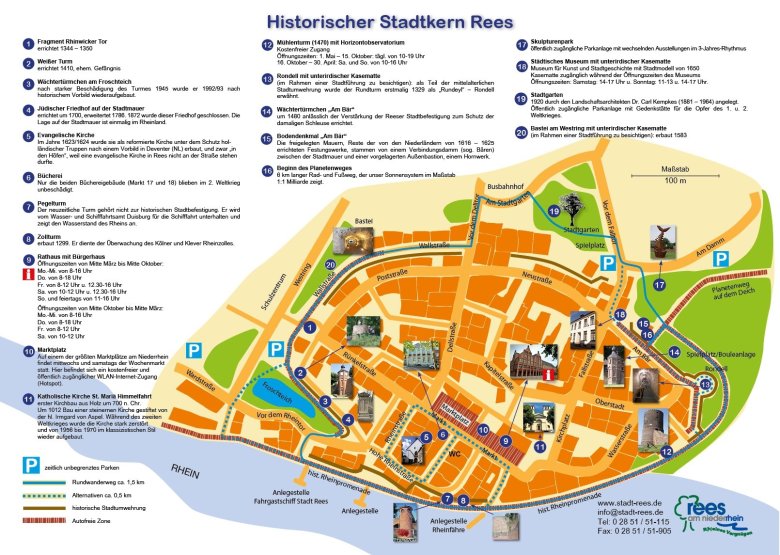

Sehenswürdigkeiten

Auch in kultureller Hinsicht haben die Rheinstadt und ihre Ortsteile einiges zu bieten. Der Skulpturenpark mit begehbarer Bodensonnenuhr an der Stadtmauer ist Ausgangspunkt des einzigen Planetenweges am Niederrhein. Aber auch die unterirdischen Festungsanlagen, der jüdische Friedhof am Froschteich, der Battenbergturm oder die Klosteranlage von Haus Aspel sind sehr sehenswert.

Hier eine Übersicht der Sehenswürdigkeiten in Rees und den Ortsteilen

Denkmäler

Denkmäler faszinieren und interessieren auf vielfältige Art und Weise. So haben Bauherrinnen und Bauherren einen anderen Blick auf Denkmäler als Kulturinteressierte, Historiker, Touristen oder Einheimische. Alle Zielgruppen eint, dass sie möglichst viele und umfangreiche Informationen zu den Bau- und Bodendenkmälern haben möchten.

Mit der Scholten-Mühle, dem Haus Aspel, Schloss Hueth und Schloss Bellinghoven präsentieren wir die wohl berühmtesten Baudenkmäler direkt auf der Hauptseite. Alle, auch die weniger bekannten Denkmäler sind inzwischen im Geoportal Niederrhein hinterlegt und digitalisiert. Im rechten Bildrand dieser Seite und mit einem Klick auf die Karte gelangen Sie in das Portal. Umfassende Detail-Informationen können Sie unter Anwendung der Kurzanleitung, die Sie ebenfalls rechts finden, abrufen.

Bekannte Baudenkmäler in Rees:

Scholten-Mühle

Diese Kornwindmühle am Rande des Stadtkerns von Rees wurde ca. 1849 errichtet und befindet sich seit nunmehr150 Jahren in Familienbesitz. Fast 40 Jahre nach der Schließung wurde die Mühle nach umfangreicher Renovierung wieder eröffnet. Seitdem wird hier Korn zur Herstellung des Reeser Mühlenbrotes und des Mühlenschnapses gemahlen. Besichtigen Sie die Mühle anlässlich des „Deutschen Mühlentages“ alljährlich am Pfingstmontag, im Rahmen einer Führung oder vereinbaren Sie einen Termin für Privatpersonen oder Gruppen.

Mehr

Haus Aspel

Haus Aspel ist Beispiel für Burgengeschichte in tausend Jahren. Die um 950 erbaute Erdhügelburg wurde im 12. Jh. zu einer Steinburg, aus welcher im 17. Jh. ein Schloss entstand.

1851 gründete die internationale Ordensgemeinschaft „Töchter vom hl. Kreuz“ dort ihre erste deutsche Niederlassung. In der Folgezeit wurde Haus Aspel Kloster, Noviziat und Oberlyzeum. Heute beherbergt das Gebäude eine Wohn- und Pflegeeinrichtung für ältere Priester und Ordensfrauen. Ausgebombt und zerschossen diente Haus Aspel nach dem II. Weltkrieg als Kriegslazarett und Krankenhaus, bevor 1946 die Schule wieder eröffnet wurde. 1972 wurden Kloster und Schule getrennt. Heute befindet sich dort das Geistliche Zentrum der Töchter vom heiligen Kreuz, ein Ort der Stille, des Gebetes und der Begegnungen.

Das Haus liegt im Ortsteil Haldern in einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Parkanlage mit Blick auf das malerische Aspeler Meer. Alljährlich findet hier ein Klassik-Konzert und

zweimal im Jahr finden Führungen über das Außengelände des Klosters statt.Mehr

Schloss Hueth

Ab 1361 baute der Ritter Rutger van Hekeren die höher gelegene Burg Hueth an den damaligen Rheindeich an; sie diente bei Deichbrüchen und Überschwemmungen den Bewohnern der Umgegend als Zuflucht. In der zweiten Hälfte des 17. Jh. wurde die wehrhafte Wasserburg Hueth in ein repräsentatives Schloss umgebaut. Im 18. Jh. ging die Burg in den Besitz des preußischen Adelsgeschlechts der von Borckes über. Der junge Graf legte Wert auf eine barocke Umgestaltung des Schlosses und errichtete hier eine Sternwarte, ein Naturalienkabinett für naturkundliche Forschungen und eine Zeichenschule für Handwerker. Die von Borkes unterhielten direkte und freundschaftliche Beziehungen zum Hofe Friedrichs des Großen. Die linke Vorburg wurde als Wohnung des heutigen Besitzers Friedrich Freiherr von Wittenhorst-Sonsfeld instandgesetzt und ausgebaut, während die stärker zerstörte rechte Vorburg noch eine Ruine ist.

Mehr

Schloss Bellinghoven

Bellinghoven entstand als Erdhügelburg mit Turm, die von einem Wassergraben umschlossen war. Sie wurde im 14. Jh. von Dietrich von Bellinghoven als Wehranlage ausgebaut, die das umliegende Land schützen sollte. 1598 eroberten die Spanier die Burg; ein Teil der Gebäude ging in Flammen auf. Anschließend baute man aus den Ruinen die Burg wieder auf; es entstand Schloss Bellinghoven. Nach mehreren Eigentümerwechseln siedelten sich nach dem II. Weltkrieg auf dem Land Bauernhöfe an.

Das Schloss wurde 1974 an den Caritasverband für die Stadt Oberhausen als Träger des Vereins „Die Brücke" weitergegeben, der die Hilfe für gefährdete Jugendliche zu seiner Aufgabe gemacht hat und sie dort heilpädagogisch betreut. Innerhalb des Stadtgebietes Rees befinden sich insgesamt ca. 150 Kulturdenkmäler.

Es sind Herrenhäuser, Kirchen, Türme, Windmühlen, landwirtschaftliche Hofanlagen, Katstellen, Gasthöfe, Wohnhäuser, Friedhöfe und noch einiges mehr, die es als Teil der Geschichte und Kultur der Stadt Rees zu schützen und zu erhalten giltMehrHistorische Stadtumwehrung

Wer heute das kleine Städtchen Rees am Niederrhein besucht, ahnt kaum etwas von der herausragenden Bedeutung, die dieser Ort während des Mittelalters in wirtschaftlicher und wehrtechnischer Hinsicht für die gesamte Niederrhein-Region hatte. Tatsächlich lösten sich hier sechs unterschiedliche Wehrsysteme während des 12. bis 18. Jahrhunderts ab, erbaut von vier verschiedenen Nationen Europas.

Mit jeder Neubefestigung änderte Rees sein äußeres Erscheinungsbild beträchtlich. Dadurch eröffnen sich nicht nur aufschlussreiche Einsichten in verschiedene Wehrsysteme des Mittelalters und der frühen Neuzeit, sondern auch in entscheidende Phasen der europäischen Kriegstechnik und in deren individuelle nationale Ausprägungen.

Skulpturenpark

Im Juli 2003 wurde im Rahmen des ersten grenzüberschreitenden Projektes "Skulpturenpark Rees – Sint Anthonis“ der Reeser Skulpturenpark eröffnet.

Seit seiner Eröffnung lockt er Tag für Tag unzählige Gäste und Kunstliebhaber in das Areal der mittelalterlichen Stadtmauer. Der Reeser Skulpturenpark liegt in unmittelbarer Nähe des Städtischen Museums Koenraad Bosman und ist jederzeit für Interessenten kostenfrei geöffnet.

Auf einer Fläche von rund 5.500 qm erwartet den Besucher neben dem faszinierenden Brunnen mit rotierender Granitkugel und dem Bodendenkmal sowohl abstrakte als auch gegenständliche Objekte deutscher und niederländischer Künstler. Die Skulpturen werden für eine Ausstellungsdauer von drei Jahren ausgestellt.

Im Rahmen der achten Ausstellung „Skulpturenpark VIII“ werden bis zum Frühjahr 2026 im Reeser Skulpturenpark insgesamt 23 Kunstwerke präsentiert.Am 26. Juli 2026 wird die zehnte Ausstellung im Skulpturenpark eröffnet. Interessierte Künstler*innen können sich bis zum 31.12.2025 dafür bewerben.

"Balance und Bewegung" Werner Albrecht

Die Säulen (Basaltstelen) haben einen Durchmesser von ca. 40 cm und eine Höhe von ca. 220 cm. Mit der Kugel messen sie ca. 260 cm.

Der Basalt ist in Millionen von Jahren im Inneren der Erde gewachsen und gerichtet worden. Durch Bearbeitung an convexen und concaven Stellen, bis zur Politur, entstehen drei unterschiedliche Säulen, jede ein Unikat. In der Dreierzusammenstellung ergeben sie eine Komposition, die durch die rotierende Steinkugel zu einer Einheit zusammenwächst.Mehr

„Cumulus aeternes Amor"

Alwie Oude Aarninkhof

Die Wolken erzeugen ein sich veränderndes, bewegendes Zusammenspiel, was zu immer neuen Kompositionen führt.

.

Mehr

"Irrgarten" Frank Bartecki

Ein Ensemble von vier Stahlelementen bilden eine geschlossene Formation, die sich geometrisch an der quadratischen Grundplatte orientieren. Es bleibt dem Betrachter frei es als Kunst oder Objekt zu betrachten, oder es einfach zu benutzen.

"Heuschrecke" Ernst Barten

Die Skulptur ähnelt einer Heuschrecke, die auf Rädern daherkommt. Sie ist aus landwirtschaftlichen und industriellen Fundstücken verschweißt. Die Eisenteile sind unbehandelt und rostig. Der Oxidationsprozess verändert die Oberfläche der Skulptur.

"Catwalk" Luzia-Maria Derks

In Ihren Arbeiten befasst sich die Künstlerin mit Materialien, die in der Abfallwirtschaft inzwischen als Wertstoffe bezeichnet werden. Seit Jahren gehören dazu auch von ihr auf den Straßen gesammelte und von Firmen zur Verfügung gestellte Ausschussware von Reflektoren. Als gebürtige Niederrheinerin und in Münster lebende Künstlerin schätzt Luzia-Maria Derks den ökologischen Wert des Fahrrades als Fortbewegungsmittel. Und sie glaubt damit richtig zu liegen, dass gerade Skulpturenparks gerne mit dem Fahrrad angesteuert werden. Mit dem Gang aus drei eisernen Torzargen möchte sie dem Besucher ermöglichen durch ihn hindurchzugehen und sich damit mitten ins Gefunkel zu begeben.

Mehr

"Schwarze Sonne"

Stephan Goedecke

Eine Stele mit leichten Wölbungen und leichten Muldungen – ein pulsieren. Vorne eine schwarze Halbkugel Form – eingeprägt – ein Blick in die Tiefe. Auf der Rückseite eine Form wie ein Ohr – ein hören, empfangen. Die Oberseite ist leicht gemuldet, sodass sich das Regenwasser sammelt.Mehr

"Halt" Rolf-Günter Franz

Zwei Personen – dargestellt durch vier Hände – wird an einer Kalksandsteinsäule „Halt“ geboten. Der „Halt“ suchende Grund liegt individuell bei den Betrachtenden.

"Ansichtssache"

Holger Hagedorn

Vanitas-Symbol in Form eines Rückenwirbels.

Der Edelstahl wurde durch starke Kräfte verformt und durch aggressive Säure angegriffen und braun verfärbt. Edelstahl, auch Nirosta bezeichnet, symbolisiert die Ewigkeit, die hier durch die Verformung und Korrosion ad absurdum geführt wird. Die Ober- und Unterseite wurde durch neuen Edelstahl verschlossen, allerdings verblieb ein Spalt der eine weitere dynamische Transformation andeutet. Er erinnert an die Atemöffnung einer Muschel. Auf eine hohe Edelstahlsäule aufgesetzt ermöglicht die Plastik durch Drehung immer wieder neue Ansichten.Mehr

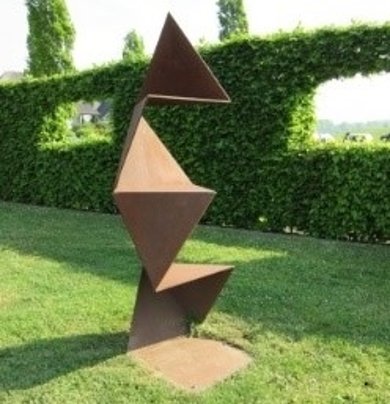

"Spiel mit Dreiecken"

Siegfried Helmstädter

Konstruktivistisches Objekt aus 8 mm starken Stahlplatten in gleichschenkligen Dreiecken mit

rostenden Oberflächen vertikal aufgebaut.

"Think" Leo Horbach

„Think“ – Ein Symbol für den denkenden Menschen. Eine hockende Figur mit den Ellbogen auf den Knien und Hände vor dem Gesicht. Der Kopf ist leicht nach vorne gebeugt. Die Haltung stärkt die Selbstbezogenheit, den Zustand der Kontemplation, das Denken. Die Farbe des ungarischen Kalksteins weist auf eine Verbindung mit der Erde hin. Die Skulptur hat eine kraftvolle und voluminöse Form, die zur Abstraktion tendiert. Die endgültige Form hat immer noch eine Beziehung zu dem Block aus dem die Skulptur entstanden ist. Die Blockform, die Masse und die Spannung bilden eine erkennbare Formensprache, die typisch ist für Leo Horbachs Skulpturen.

Mehr

"Diversa" Gert Jäger

Drei rechteckige Säulen aus filigranen Eisengestellen tragen auf ihren Spitzen je einen Korpus. Das Material, Edelstahl, ist jeweils gleich. Aber die Gestalt und Form der einzelnen Körper ist vollkommen verschieden. Dazu unterschiedliche Oberflächenstrukturen, verschieden komponierte Einzelelemente, mal drei, mal zwei oder nur ein Element auf einer Säule, eine variable Ausformung die einzelnen Volume. Drei vollkommen diverse Objekte also auf den Säulen. Mal von amorpher Gestalt, mal scheinbar figürlicher Art oder aber von architektonischer Strenge; da baut sich eine starke Spannung untereinander auf, welche für die Harmonie der Gesamterscheinung aber keineswegs abträglich, sondern eher förderlich und belebend ist.

Die Skulptur Diversa eröffnet so beim Umschreiten, je nach Witterung, Tageszeit und Betrachtungsstandort wechselnde Ansichten, diverse optische Wahrnehmungen. Sie lässt sich auch als thematischer Denkansatz in den gesellschaftlichen Bereich transferieren.Mehr

"Miteinander" Reimund Kasper

Die Stahlskulptur „Miteinander“ resultiert aus der Beobachtung von Menschen in ihrem Umfeld. In einer Zeit der stetig schneller werdenden Kommunikation und Arbeitsverdichtung wird das Bedürfnis nach menschlicher Nähe immer größer. Austausch und Verbindung von Wärme und Zuneigung bekommen eine wachsende Bedeutung. Die Skulptur zeigt in grafischer Formensprache, wie eine ausgesparte Fläche eine neue Form zum Leben erweckt. Der imaginäre Prozess ist einer der Hauptaussagepunkte dieser Skulptur. Durch den wechselnden Blickwinkel entsteht für den Betrachter immer wieder ein neues Bild. Selbst Licht und Schatten im Wechsel des Tages verändern die Aussage dieser Arbeit und versetzen den Betrachter in eine neue Erlebniswelt.

Mehr

"Delfinium ferro" Rob Logister

"Delfinium Ferro" ist eine 30fache Vergrößerung eines Delfinius (Rittersporn). Eine Pflanze wird vergrößert und umgesetzt in einem Material, das auf den ersten Blick nicht mit zarten Blütenblättern zu tun hat: harter Stahl. Und doch wirkt es natürlich und ungekünstelt. Die Blumenskulptur lädt ein, die Natur mit anderen Augen zu sehen, wie durch ein Vergrößerungsglas. eine Vergrößerung deren Schönheit und Detailreichtum das Überwältigende des Gewöhnlichen und Bekannten sichtbar macht.

Mehr

"Fahne - Vaan - Banner"

Roos Mannaerts

Es ist flaches Porträt, wie eine Fahne, eine Frau mit offenen Augen und offenem Mund. Selbstbewusst wie eine Sphinx, die aus ihrer Asche aufsteigt.

.Mehr

"Sisyphos" Ernesto Marques

In seinem neuen kleinformatigen Zyklus mit dem Titel "Homo" konzentriert der Künstler sich voll und ganz auf einen bestimmten Gestus oder Habitus, der die gesamte dargestellte Figur beherrscht. Diese Kleinplastiken haben sowohl als Einzelwerke, wie auch im Ensemble, Gültigkeit. Zu dem Zyklus gehört auch die Arbeit mit dem Titel "Sisyphos".

Mehr

"Die Sprayerin"

Peter NettesheimDie Figur der Sprayerin greift ein Thema auf, das bei der Diskussion um Aktionen im öffentlichen Raum eine Rolle spielt. Entweder wird dabei auf eine gewisse Weise das Sprayen von Farbe legal und im Auftrag, im Rahmen von Street-Art zur Stadtgestaltung eingesetzt oder es handelt sich um illegale Aktivitäten, die als Protest gedacht werden oder von den unmittelbar Betroffenen als willkürlicher Eingriff oder als Vandalismus erlebt werden.

Mehr

"Junge Frau mit Kind" Peter Nettesheim

Die dargestellte junge Frau ist unterwegs drinnen oder draußen. Das Kind auf dem Arm ist auch nicht still und in einer repräsentativen Haltung dargestellt, wie dies häufig bei "Madonnen mit Kind" üblich ist, sondern eher in einer neugierigen Bewegung zur Seite hin so, wie sich der Ast der Robinie vom Stammstück fortbewegte.Mehr

"Verbindung" Christian Niemann

Der Titel der Arbeit, die in Anröchter Sandstein ausgeführt ist, lautet „Verbindung“. Sie erscheint als eine Brückenform in drei Richtungen, wobei die Zahl drei in ihrer Symbolik unter anderem Wachstum und gerichtete Bewegung darstellt, die jenseits einer Dualität stattfindet. In dieser Arbeit drückt sich Leben, Emotionen, Energien durch eine Wölbung des Steins, eine simple Kante oder Unregelmäßigkeiten aus. So wird eine Verbindung geschaffen, die die komplexen gesellschaftlichen Unstimmigkeiten in Form eines Brückenschlags überwindet.

Mehr

"Mutter und Kind"

Klaus ReimerMutterliebe ist… Die erste und stärkste aber gleichzeitig auch zarteste Bindung im Leben von Mutter und Kind. In vielen Kulturen gilt sie als die höchste Form von Liebe.

Die abstrahierte Formgestaltung dieser Skulptur aus über drei Millionen Jahren altem Aachener Blaustein, die das Wesentliche vom Unwesentlichen hervorhebt, war für den Künstler ein wichtiger Aspekt dieses Werkes.Mehr

"Romeo und Julia"

Klaus ReimerLiebe ist… Das schönste und komplizierteste Gefühl zugleich – Schmetterlinge…

Shakespeares Drama zeigt die leidenschaftliche, romantische Liebe zwischen Romeo und Julia, die sogar stärker ist als der Tod. Diese innigste Form der Zuneigung und Hingabe lässt die gegenseitigen Gefühle der beiden förmlich explodieren: Sehnsucht pur.

Als in Stein gemeißelte „ewige Liebe“ bezeichnet der Künstler sein Werk aus mehr als zwei Millionen Jahre altem Muschelkalk-Gestein.Mehr

Ohne Titel - Klaus Richter

Die Skulpturen des Künstlers haben eine figürliche Formensprache, die von Zeichnungen und Themen hergeleitet wird. Die ausgestellte Skulptur hat einen anderen Hintergrund. Die Skulptur besteht aus drei ausgeschnittenen Stahlteilen, die bei der Produktion einer anderen Skulptur zufällig als Negativformen entstanden sind. Es sind also „Abfallstücke“ oder besser gesagt drei Objets trouvés, die von dem Künstler in einem Verhältnis zueinander arrangiert und auf einer runden Grundplatte verschweißt wurden. Obwohl es sich um „abstrakte“ Formen handelt, kann man in ihnen Figuren mit unterschiedlichen Charakteren sehen, die in einem Dialog zueinander treten. Der Betrachter und die Betrachterin können ihrem Gespräch lauschen, das sich auf dem Sockel, wie auf einer Bühne, abspielt.

Mehr

"Piranha" Joachim Röderer

Der Fisch in seiner stählernen Erscheinungsform, in seiner anatomischen Verwandlung und einem Ikarus verwandt vom Himmel in die Erde stürzend, ist für den Künstler ein Zeichen eines persönlichen wie auch kollektiven Bewusstseins- und Wahrnehmungswandels.

.Mehr

"Kaffeefräulein" Anneliet van Beelen

Als Kind war die Künstlerin von Meerjungfrauen fasziniert, Fabelwesen, halb Frau, halb Fisch. Meerjungfrauen sind einsame Außenseiter. Sie gehören nicht den Menschen, aber sie gehören auch nicht ganz zur Unterwasserwelt. Sie arbeitet momentan an einer Serie von seltsame Kreaturen, die halb Frau, halb Ding sind. Zum Beispiel die Hammerfrau: der Unterkörper einer Frau, der Oberkörper ein Klauenhammer. Und die Hausfrau, eine liegende Frau, wie eine mit ihrem Haus zusammengewachsene Hausschnecke. Und dieses hier, das Kaffeefräulein: die untere Hälfte einer Frau, oben eine Kaffeekanne.Mehr

"Traum vom Silber" Anne Thoss

Traum von Silber…

Der Silberstreif am Horizont,

die Verheißung von einer besseren Zeit,

die Vision von einem besseren Leben.

Einem Traum, der plötzlich für Viele ganz real zu werden scheint, greifbar wird. Die Vision, die wir oft mit etwas Großem verbinden, wird jedoch durch den jeweiligen eigenen Standpunkt definiert und kann auch einfach ein Stück Normalität bedeuten… Alltag und Frieden. Die Installation (Zerstörung, Träume und Tränen stehen einer vordergründigen perfekten glatten Welt gegenüber) beabsichtigt, den einen Standpunkt nochmal zu überdenken.Mehr

"Frau und Vogel"

Linda VerkaaikFrau und Vogel

Die Frau, die den Vogel befreit oder ihm seine Freiheit nimmt. Der Wunsch oder die Unfähigkeit sich selbst zu kennen und der Wunsch oder die Unfähigkeit loszulassen, wird hier im Wunsch zu fliegen, im Wunsch nach Freiheit und Weisheit symbolisiert. Dadurch, an die eigene Identität gekettet zu bleiben, die Freiheit (den Vogel) an sich selbst zu ketten. Das Alles wollte die Künstlerin darstellen in einer Frau, die sich die Freiheit eines Vogels nimmt. Um die Skulptur an der Unterseite schweißen zu können, musste sie hinlegt werden. Dies war eine konfrontierende Erfahrung. Der Vogel entglitt ihren Händen und kam frei. Indem ich mein Bild niederreiße, es lese, meine Identität niederreiße und meinen Status, erlangt der Vogel seine Freiheit zurück. Wenn du dein Ego frei lässt, bist du frei. Das war ein schöner Einblick. Etwas, das buchstäblich in diesem Moment passiert. Es kann gut sein, dass dies der letzte Lebensabschnitt ist.Mehr

"Animalis Rex Tillianus"

Niek WittebroodDiese Skulptur wurde speziell für eine Ausstellung angefertigt. Thema dieser Ausstellung war: Monster. Der Künstler dachte hier sofort an Dinosaurier. Aus einem Granitfindling von ca. 1.000 kg hat er diesen Monsterkopf gemacht. Hinter dem Kopf wurde ein Loch gemacht. Hierdurch können Erwachsene und Kinder das Monster knurren und brüllen lassen. So ist es eine interaktive Skulptur geworden

MehrRees und seine Ortsteile

Bienen mit Grietherbusch und Grietherort

Das Schicksal Grietherorts und Grietherbuschs war und ist eng mit dem Rhein verbunden. Die zwei Bauernschaften lagen früher linksrheinisch und gehörten zu Grieth, das einmal Stadtrechte besaß.

Mehr

Empel

Empel, der kleinste Reeser Ortsteil, liegt an der wichtigen Eisenbahnstrecke Oberhausen - Arnheim/NL. Das Haus Empel, einst idyllisch am Empeler Meer (Altrhein) gelegen, ist im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört worden.

Mehr

Haldern

Das Lindendorf feierte im Jahre 1990 sein 950jähriges Bestehen. In Haldern sollte man sich die Kath. Pfarrkirche St. Georg (Turm aus dem 13. und 15. Jh.), die Ev. Kirche (1783), das Wesendonksche Haus (Anf. 19 Jh.) sowie die Gaststätte "Doppeladler" (19. Jh.) ansehen.

Mehr

Mehr

Auf den Campingplätzen an der Langen Renne erholen sich im Sommer viele Menschen aus dem Ruhrgebiet. Im Raume Rees ist die Landschaft wegen der Vielzahl der Gewässer besonders attraktiv.

Mehr

Millingen

"Millingen" gibt es im niederrheinisch - niederländischen Raum gleich mehrfach; der Reeser Ortsteil Millingen liegt unweit der Hollandautobahn (A3).

Mehr

Rees

Die Stadt Rees liegt im rechtsrheinischen Teil des Kreises Kleve in Nordrhein-Westfalen. Sie grenzt an die Niederlande und ist direkt am Rhein gelegen. Von diesem, hier über 300 m breiten Fluss, erstreckt sich Rees mit einem Anteil von 70 % an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in die typisch niederrheinische Landschaft.

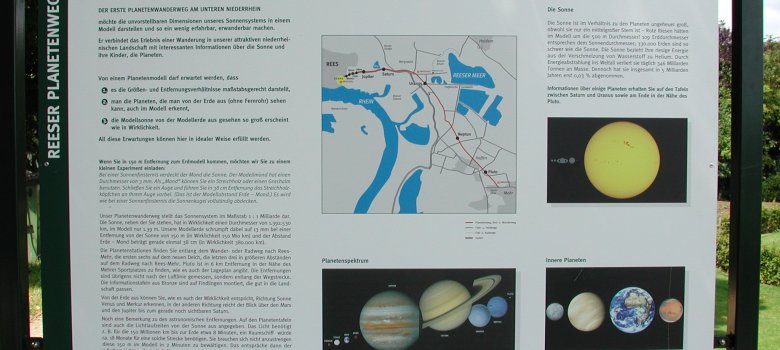

MehrPlanetenweg

Der erste Planetenweg am Unteren Niederrhein soll die unvorstellbaren Dimensionen unseres Sonnensystems in einem Modell darstellen und so ein wenig erfahrbar und erwanderbar machen. Er verbindet das Erlebnis einer Wanderung in unserer attraktiven niederrheinischen Landschaft mit interessanten Informationen über die Sonne und ihre Kinder, die Planeten.

Von einem Planetenmodell darf erwartet werden, dass- es die Größen- und Entfernungsverhältnisse maßstabsgerecht darstellt,

- man die Planeten, die man von der Erde aus (ohne Fernrohr) sehen kann, auch im Modell erkennt,

- die Modellsonne von der Modellerde aus gesehen so groß erscheint wie in Wirklichkeit.

All diese Erwartungen können hier in idealer Weise erfüllt werden.

Wenn Sie in 150 m Entfernung zum Erdmodell kommen, möchten wir Sie zu einem kleinen Experiment einladen: Bei einer Sonnenfinsternis verdeckt der Mond die Sonne. Der Modellmond hat einen Durchmesser von 3 mm. Als „Mond“ können Sie ein Streichholz oder einen Grashalm benutzen. Schließen Sie ein Auge und führen Sie in 38 cm Entfernung das Streichholzköpfchen an Ihrem Auge vorbei. (Das ist der Modellabstand Erde – Mond.) Es wird wie bei einer Sonnenfinsternis die Sonnenkugel vollständig abdecken.

Unser Planetenwanderweg stellt das Sonnensystem im Maßstab 1 : 1 Milliarde dar. Die Sonne hat in Wirklichkeit einen Durchmesser von 1.392.530 km, im Modell nur 1,39 m. Unsere Modellerde schrumpft dabei auf 13 mm bei einer Entfernung von der Sonne von 150 m (in Wirklichkeit 150 Mio. km) und der Abstand Erde – Mond beträgt gerade einmal 38 cm (in Wirklichkeit 380.000 km).

Ausgehend von der Sonne am Skulpturenpark finden Sie die Planetenstationen entlang des Wander- oder Radweges nach Rees-Mehr, die ersten sechs auf dem neuen Deich, die letzten drei in größeren Abständen auf dem Radweg nach Rees-Mehr. Pluto ist in 6 km Entfernung in der Nähe des Sportplatzes in Mehr zu finden. Die Entfernungen sind übrigens nicht nach der Luftlinie gemessen, sondern entlang der Wegstrecke. Die Informationstafeln aus Bronze sind auf Findlingen montiert, die gut in die Landschaft passen.

Von der Erde aus können Sie, wie es auch der Wirklichkeit entspricht, Richtung Sonne Venus und Merkur erkennen, in der anderen Richtung reicht der Blick über den Mars und den Jupiter bis zum gerade noch sichtbaren Saturn.

Noch eine Bemerkung zu den astronomischen Entfernungen. Auf den Planetentafeln sind auch die Lichtlaufzeiten von der Sonne aus angegeben. Das Licht benötigt z. B. für die 150 Millionen km bis zur Erde etwa 8 Minuten, ein Raumschiff würde ca. 18 Monate für eine solche Strecke benötigen. Sie brauchen sich nicht anzustrengen diese 150 m im Modell in 2 Minuten zu bewältigen. Das entspräche dann der 4-fachen Lichtgeschwindigkeit.

Der Reeser Planetenwanderweg entstand durch die Idee des Reeser Bürgers Klaus Kuhlen und wurde im Juli 2004 durch den Reeser Verkehrs- und Verschönerungsverein und die Stadt Rees realisiert. Allen Spendern, die zu diesem Projekt beigetragen haben, sei herzlich gedankt.

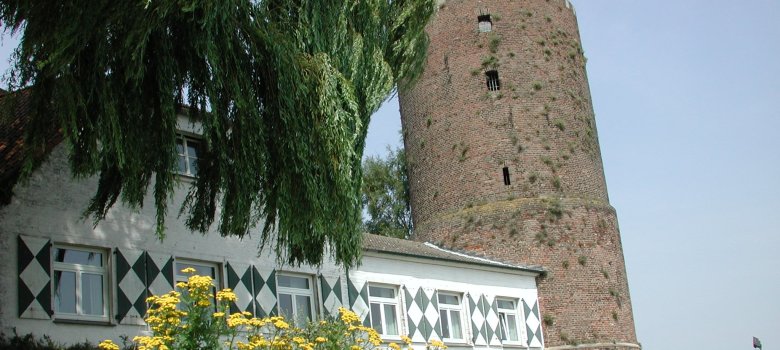

Mühlenturm

1470 wurde er als Rundturm aus Backsteinen mit einem Mauersockel aus Basaltsteinen der 3 km entfernten Burg Aspel errichtet.

Der Mühlenturm erfüllte drei Aufgaben: In ihm war eine Loh – Mühle, die Gerbstoffe herstellte, untergebracht. Er diente der Verteidigung und konnte dazu mit kleinen Mauergeschützen armiert werden. Bei schwerem Eisgang des Rheins stand er als Bollwerk gegen den Eisdruck. Eine alte Sage berichtet von folgender Tragödie, die sich hier abgespielt haben soll:

Der Müller, der mit seiner einzigen Tochter in der Mühle wohnte, führte ein so verschwenderisches Leben, dass die Einkünfte der Mühle nicht mehr ausreichten, seine Schulden abzutragen. Ein reicher Händler, dem die schöne Müllerstochter gefiel, lieh dem Müller immer wieder bedeutende Summen Geld, damit er seine Schulden begleichen konnte. Als Gegenleistung forderte der Händler von dem Müller dessen Tochter zur Gemahlin. Die jedoch hatte in dem Müllersknecht ihren Eheliebsten gefunden und weigerte sich, den Händler zum Ehemann zu nehmen. Auch der Müllersknecht machte nun beim Müller einen Eheantrag und versprach durch Fleiß und Ausdauer die Schulden zurückzuzahlen. Dem Müller war jedoch sein Knecht als Schwiegersohn zuwider und es kam auf der obersten Plattform zu einer heftigen Auseinandersetzung, die in einem Zweikampf endete. Der Müller stürzte in die Tiefe und riss seinen Knecht mit in den Tod. Zur Erinnerung an dieses schreckliche Ende des Müllers und seines Knechtes hat man später die Gestalten der beiden Männer in andersfarbigen Ziegeln in der Mauer des Turms abgebildet.

Horizontobservatorium

Horizontobservatorien sind astronomische Beobachtungsstationen, die nicht auf den Himmel ausgerichtet sind, sondern auf den Horizont.

Beobachtet werden Auf- und Untergänge von Sonne und Mond sowie ausgewählter Sternbilder, z. B. der Plejaden (Siebengestirn). Horizontobservatorien sind seit mindestens 7000 Jahren nachgewiesen. Die bekannteste Anlage ist Stonehenge in Südengland.

Die beiden mehr als 5 m langen Bänder aus Edelstahl im Osten und im Westen entsprechen den Horizontbögen der weltberühmten, 3600 Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra. Das Band im Osten gibt den Bereich an, in dem sich die Sonnenaufgangspunkte mit dem Jahreszeiten verändern. Das westliche Band gibt die Sonnenuntergangspunkte an. Drei Peilungen in jedem Band entsprechen den Sonnentoren in den uralten Anlagen:

21. Dezember: Wintersonnenwende (WSW*)

21. Juni: Sommersonnenwende (SSW*)

21. März / 21.September: Tag- und Nachtgleiche (T=N)

Diese besonderen Punkte am Horizont ergeben sich aus der Jahresbahn der Erde um die Sonne. Zusätzlich enthalten die beiden Horizontbänder die Sonnenaufgangspunkte bzw. Sonnenuntergangspunkte zu den Monatsersten.

Die Kreise, die die Sonnenaufgangs- oder -untergänge symbolisieren, sind am unteren Rand, in der Mitte oder am oberen Rand des jeweiligen Bandes angeordnet. So kann man sich das Pendeln der Sonnenauf- und -untergänge zwischen der SSW und WSW gut vorstellen.

Die Parallelen jeweils rechts und links der Sonnensymbole geben die Richtung der Sonnenbahn an: schräg zum Horizont - entsprechend den Breitengrad des Standortes Rees. Je näher der Beobachter zum Pol wohnt, desto flacher steigt oder sinkt die Sonne.

Wie man das Observatorium nutzen kann, ist in den beiden Horizontbändern nachzulesen.Öffnungszeiten

Sommer (01.05.-15.10.), tägl. von 10:00-19:00 Uhr

Winter (16.10.-30.04.), Sa. und So. von 10:00-16:00 UhrMuseen

In Rees können Interessierte verschiedene Ausstellungen an unterschiedlichsten Orten besichtigen. So bietet der Battenbergturm im Ortsteil Haldern mit seinem ganz eigenen Charme oder auch das Heimatmuseum Haffen-Mehr mit seinen heimatkundlichen Wechselausstellungen den Besuchern ein besonderes Erlebnis. Zudem ist auch das städt. Koenraad Bosman Museum Rees mit den unterirdischen Kasematten ein Highlight. Hier kann man neben den feuerfesten Geschützkammern auch Wechselausstellungen im Bereich Kunst und Stadtgeschichte besuchen.

Kirchen in Rees

Unsere Kirchen und Kapellen sind einprägsame Punkte in den Silhouetten unserer Ortsteile und Dörfer. Sie zeugen von der Jahrhunderte alten Geschichte religiösen Lebens in unserer Stadt. Während die Kirchtürme schon von weitem sichtbar sind, symbolisieren die kleineren Kapellen eher etwas unscheinbarer, auf welche Weise Menschen Gott verehrten und noch heute verehren. Jede Epoche und jede Religion hat ihre eigenen typischen Orte geistlicher Einkehr geschaffen.

Diese Informationsseiten sollen Sie durch das gesamte Stadtgebiet begleiten und Ihnen die Geschichte der hiesigen denkmalgeschützten Kirchen und Kapellen etwas näher bringen. Darüber hinaus stellen wir noch weitere, in neuerer Zeit erbaute Kirchen vor.

Bienen: kath. Pfarrkirche St. Cosmas und Damian

Das ursprüngliche Patrozinium St. Lambertus zu Bienen (1122 Byenen) oberhalb des Rheins (heute Bienener Altrhein) an der historischen Handelsstraße von Wesel nach Arnheim deutet auf eine karolingische Gründung des späten 8. oder frühen 9. Jahrhundert hin.

Mehr

Grietherbusch: kath. Pfarrkirche St. Katharina

Die Bauernschaft Grietherbusch lag ursprünglich im Kirchenspiel Wissel. Infolge Verlagerung des Rheinstromes im 16. Jahrhundert gelangte sie auf die rechte Uferseite. Die Pfarrerhebung erfolgte 1706. Nachdem 1958 die Rheininsel Grietherort in den Landkreis Rees eingegliedert worden war, fand 1963 die Umpfarrung dieses Bereichs von Grieth nach Grietherbusch statt.

Mehr

Haffen: kath. Pfarrkirche St. Lambertus

Erbaut wurde die Kirche im 15. Jahrhundert. Äußerlich ein schlichter gotischer Backsteinbau mit einem dreistöckigen Turm war und ist sie innen reichhaltig bemalt. Drei Bögen trennen das hohe Hauptschiff vom niedrigeren Nebenschiff. Man weihte diese Kirche dem heiligen Lambertus, einem Maastrichter Bischof aus dem 7. Jahrhundert.

Mehr

Haldern: ev. Kirche

1783 konnte durch die Tatkraft des Predigers Heinrich Kersten mit Spendengeldern eine Kirche gebaut werden. Aus der Hauskirche der Patronsfamilie von Wittenhorst-Sonsfeld entstand somit über die Gemeinde Aspel-Sonsfeld-Haldern die selbständige Evangelische Kirchengemeinde Haldern.

Mehr

Haldern: Hubertuskapelle

Die Kapellengemeinschaft Helderloh konnte durch Spenden, Sammlungen und Eigenleistung den Bau dieser Kapelle in der Zeit von 1953 – 1959 umsetzen. Die Kapelle ermöglichte den Schulkindern und den alten Menschen Werktagsgottesdienste in Helderloh. Am Hubertustag (03. November) versammelten sich hier die Jäger mit ihren Gästen vor Beginn der Jagd.

Mehr

Haldern: Irmgardiskapelle

Etwas versteckt in einem kleinen Wäldchen, am Beginn der Allee, die von der L 7 nach Haus Aspel führt, liegt die Irmgardiskapelle, erbaut im Winter 1925/26 und eingeweiht 1928.

In der Kapelle befindet sich eine Statue der heiligen Irmgard. Sie hält einen Pilgerstab, den sie auf einer ihrer drei Romreisen (1052-1056) dem Papst als Geschenk überreicht haben soll, in der Hand, an dem ein kleiner Krug mit Erde vom Grab der heiligen Ursula ist.Mehr

Haldern: kath. Pfarrkirche St. Georg

1040 wurde die Kirche, die dem hl. Georg gewidmet wurde, gegründet. Gestiftet von Irmgard von Aspel wurde sie durch das Reeser Stiftskapitel versorgt. 1249 erhielt die Kirche ihre Eigenständigkeit. Gleichzeitig wurde sie um einen frühgotischen Turm und ein Seitenschiff erweitert, das mit der alten Kirche verbunden wurde, um mehr Platz für die starke Gemeinde zu schaffen.

Mehr

Haldern: Kapelle Haus Aspel

Als am 11. März 1851 die ersten Schwestern der Ordensgemeinschaft der Töchter vom heiligen Kreuz in Haus Aspel einzogen, diente zunächst ein Zimmer des ehemaligen Schlosses als Klosterkapelle. In den Jahren 1856 -1959 entstand nach den Plänen des Kölner Dombaumeisters Vincenz Statz an der Südseite der Klosteranlage eine Kirche als einschiffiger Ziegelbau mit Querhaus und einem spitzen Türmchen mit kleinem Glockenstuhl.

Mehr

Haldern: Schledenhorster Kapelle

Die in der Zeit von 1241 bis 1803 bewohnten Zisterzienserinnen ein Kloster, das sich unmittelbar neben der heutigen Kapelle befand. Drei Jahre nach Auflösung dieses Klosters ließ der Käufer die Klostergebäude abreißen. Aus den alten Backsteinen errichteten Bürger nach 1806 diese Kapelle.

Mehr

Mehr: ev. Kirche

Ca. 1740 wurde das erste Presbyterium gewählt und ein eigenes Gemeindesiegel mit der Umschrift „Reformierte Gemeinde Haffen und Mehr“ in Gebrauch genommen. Zuvor wurden im 16. und 17. Jahrhundert evangelische Gottesdienste im Schloss Bellinghoven und auf dem Rittergut Haus Averforth gefeiert. Beide Anwesen sind heute noch sehr gut erhalten.

Mehr

Mehr: kath. Pfarrkirche St. Vincentius

Schon vor dem Jahre 800 stand am heutigen Platz eine Kirche - eine zum Oberhof (Rose) gehörende Eigenkapelle, aus der sich die Kirche entwickelte. Aus dieser Zeit stammen zwei Memoriensteine, die sich heute noch in der Kirche befinden

Mehr

Millingen: kath. Pfarrkirche St. Quirinus

Bis ins späte Mittelalter blieb das Patronatsrecht der Pfarrkirche Millingen (Bestätigung durch den Kölner Erzbischof Friedrich von Schwarzenburg 1120) im Besitz des Stiftes Xanten. Danach ging es auf Haus Empel über, bis es 1946 erlosch.

Mehr Christoph Buckstegen, © CHRISTOPH BUCKSTEGEN

Christoph Buckstegen, © CHRISTOPH BUCKSTEGENMillingen: ev. Kirche Hueth-Millingen

Das Gründungsdatum der heute ca. 1.200 Gemeindemitglieder umfassenden Evangelischen Kirchengemeinde Isselburg ist der 3. Dezember 1570. Auf Betreiben des damaligen Kaplans Gert Müller und des damaligen Bürgermeisters J. Wingtes traten fast alle Bürgerinnen und Bürger der kleinen etwa 250 Einwohner zählenden Stadt zum lutherischen Glauben über. Mit der Trennung von der Mutterpfarre Millingen wurde auch die dem Bartholomäus geweihte Kapelle zur lutherischen Kirche.

Mehr

Rees: ev. Kirche

Direkt am Marktplatz von Rees befindet sich die im Jahre 1623/1624 erbaute erste evangelische Kirche am rechten Niederrhein. Diese wurde damals nach einem Vorbild in Deventer (NL) errichtet. Da eine evangelische Kirche seinerzeit nicht an der Straße stehen durfte, war das Gebäude zunächst ringsum von Wohnhäusern umgeben, sodass man nur durch eines dieser Häuser zur Kirche gelangen konnte. Erst nach späterem Abriss eines Hauses wurde ein direkter Zugang zu dem Gotteshaus möglich, was die heute unscheinbare und zurück versetzte Lage der kleinen Kirche erklärt.

Mehr

Rees: kath. Kirche St. Mariä Himmelfahrt

Im Zentrum des historischen Ortskerns, direkt hinter dem Rathaus, findet man die katholische Kirche St. Mariä Himmelfahrt. Schon in der fränkischen Zeit um ca. 700 n. Chr. befand sich hier ein erster Kirchenbau aus Holz. Um 1012 begann man dann mit dem Bau einer steinernen Kirche, die von der hl. Irmgard von Aspel gestiftet und 1040 fertig gestellt wurde.

MehrJüdische Friedhöfe

Jüdischer Friedhof auf der Stadtmauer am Weißen Turm

Um 1700 verkaufte die Stadt Rees der jüdischen Gemeinde ein Grundstück auf der ca. acht Meter breiten Stadtmauer zur Anlage eines hochwasserfreien Friedhofes. Dieser wurde 1786 erweitert. Um 1872 wurde dieser Friedhof wegen vollständiger Belegung geschlossen; Bestattungen erfolgten seither auf dem zweiten jüdischen Friedhof an der Weseler Straße.

Die Lage dieses Friedhofes auf der Stadtmauer ist einmalig im Rheinland. Da jüdische Beerdigungen im damaligen Zeitraum auf Anweisung des Magistrats von Rees außerhalb der Stadt vorgeschrieben waren, hätten die Gräber im Umfeld der Stadt bei Rheinhochwassern weggespült werden können. Die Beisetzungen auf der hochwasserfreien Stadtmauer verletzten nicht die Anweisung der Stadt. Ein ständiger Begräbnisort für die jüdischen Mitbürger wurde angelegt. Der Friedhof ist durchgehend geschlossen. Besichtigungen können nur auf Nachfrage beim Kulturamt der Stadt Rees erfolgen.

Jüdischer Friedhof an der Weseler Straße

Der Jüdische Friedhof wurde 1870 als Nachfolger des belegten ersten Jüdischen Friedhofs Am weißen Turm angelegt. Die symmetrische Anlage auf rechteckigem Grundriß wird über ein modernes Tor von der Weseler Straße aus mit einem breit angelegten Mittelgang erschlossen. Die in 8 Reihen stehenden Stelen sind zu diesem hin orientiert. Die Gräber sind überwiegend gut erhalten, zum Teil mit steinerner Einfassung. Die ältesten Grabsteine stehen im linken Teil des Friedhofs mit größtenteils hebräischen Schriften, teilweise bis zur Unkenntlichkeit verwittert. Der älteste Grabstein von 1870, dem Gründungsjahr. Unter mehreren modernen Grabsteinen in konventionellen Formen der jüngste Grabstein in 1979.

Gedenkstätten

Kriegsgräberstätten

Bienen:

Ehrenfriedhof an der Dores-Albrecht-Straße

Haldern:

Ehrenanlage auf dem Kommunalfriedhof an der Isselburger Straße

Ehrenfriedhof an der Turmallee

Ehrenanlage auf dem geschlossenen evangelischen Friedhof an der Feldstraße

Ehrenanlage in Aspel

Millingen:

Ehrenanlage auf dem Kommunalfriedhof an der Anholter Straße

Rees:

Bastei am Westring, Rees

Ehrenanlage auf dem Kommunalfriedhof am Westring

Ehrenanlage auf dem evangelischen Friedhof, Vor dem Falltor

Weitere Gedenkorte

Stolpersteine

Stolperstein App des WDR mit Beteiligung der Stadt Rees

Erinnern, gedenken und die jüdischen Schicksale in der Zeit des Nationalsozialismus niemals vergessen - das ist der Sinn der Stolpersteine, die in ganz NRW verlegt sind. Auch wir in Rees haben diese Stolpersteine, die jetzt in der App des WDR genau erfasst und mit weiteren Daten hinterlegt wurden. Wir danken Bernd Schäfer für seinen tatkräftigen Einsatz für Rees und seine Tätigkeit als Botschafter der Stolpersteine NRW. Die App ist in den App-Stores erhältlich. Eingabe: "Stolpersteine NRW".

Rees setzt Stolpersteine

Stolpersteine in Rees

Wie in vielen anderen Städten wurden auch in Rees Menschen Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes.Auf Initiative des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Rees und des Geschichtsvereins RESSA e. V. wird mit den Stolpersteinen an Reeser Bürgerinnen und Bürger erinnert, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben, deportiert und in Konzentrationslagern ermordet wurden. Insgesamt 34 Stolpersteine wurden in Rees, Haldern und Millingen verlegt.

Der Kölner Künstler Gunter Demnig erinnert mit seinem Projekt STOLPERSTEINE an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihren letzten selbst gewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing in den Bürgersteig einlässt.

"Ein Mensch ist erst vergessen. wenn sein Name vergessen ist!" - Gunter Demnig

Mit den Gedenksteinen soll die Erinnerung an die Menschen lebendig bleiben, die einst unermessliches Leid ertragen mussten, Menschen, die aufgrund von Rassenwahn und einer Herrenmenschen-Ideologie verfolgt und misshandelt, deportiert und ermordet wurden.

Entstehung der externen Homepage mit Informationen zu den Familien

Im Rahmen einer Projektarbeit zum Holocaustgedenktag am 27. Januar haben Schülerinnen und Schüler des Reeser Gymnasiums Aspel einen Internetauftritt ins Leben gerufen, der sich mit den in Rees verlegten Stolpersteinen befasst. Diese Homepage ist mit einem Klick auf den unten stehenden Startbildschirm aufrufbar. Das Projekt wurde durch die Geschichtslehrerin Anja Brolle federführend begleitet. Die Stadt Rees bedankt sich bei allen Beteiligten für die tolle Arbeit.

Weiterleitung zur Homepage

Lebenslauf des Künstlers

- 1947 in Berlin geboren

- 1967 Abitur

- ab 1967 Studium Kunstpädagogik, HfbK Berlin bei Prof. Herbert Kaufmann

- 1969-1970 Studium Industrial Design, HfbK Berlin

- ab 1971 Studium Kunstpädagogik, Kunstakademie / GhK Kassel

- 1974 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien; Bildende Kunst und Werken

- 1974-1977 Studium Freie Kunst, Universität Kassel, FB Kunst, Atelier Kramer

- 1977-1979 Denkmalsanierung; Planung, Bauleitung, Ausführung

- 1980-1985 künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter im FB Kunst, Universität Kassel

- ab 1985 Atelier in Köln, zeitweise Arbeit in MOLTKEREI-Werkstatt und Kunstraum FUHRWERKSWAAGE,

Planung und Organisation von Rauminstallationen und Performances

- seit 1994 Kurator im IGNIS-Kulturzentrum, Ausstellungszyklus

COINCIDENCE-Zusammentreffen in Köln1990 Erste Aktion zur Erinnerung an die Deportation von Sinti und Roma aus Köln 1940

1993 Entwurf zum Projekt STOLPERSTEINE

1997 Erste Verlegung in Berlin-Kreuzberg (nicht genehmigt; später legalisiert)

ab 2000 STOLPERSTEINE in Deutschland

Kunst in Rees

Im historischen Stadtkern der Stadt Rees warten eine Vielzahl von Skulpturen auf Sie. Sei es am Froschteich, auf der Rheinpromenade oder an zahlreichen anderen Orten. Diese Gegebenheiten bieten die besten Voraussetzungen für einen Skulpturenrundgang durch Rees. Die dazu passende Broschüre können Sie in der Touristeninformation der Stadt Rees kostenlos erhalten. Diese bietet einen gesamten Überblick über alle Skulpturen und enthält einen Kartenauszug, den Sie gerne als Wegweiser zur Hilfe nehmen können. Zusätzlich gibt es im Radtourenheft eine eigene Route (Nr. 8 "Skulpturenroute") entlang der Kunstwerke. Das Radtourenheft ist ebenfalls kostenlos in der Touristeninformation der Stadt Rees erhältlich.

Diese Seite bietet Ihnen einen kurzen Überblick aller Skulpturen aus dem historischen Stadtkern von Rees. Die Skulpturen aus den Ortsteilen der Stadt Rees, können Sie über den unten stehenden Link "Kunst in den Ortsteilen" finden.

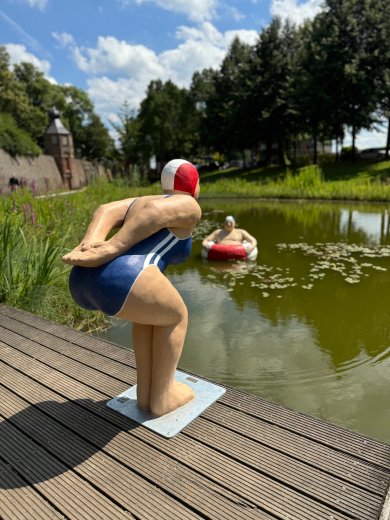

"Wilma" und "Paul"

Alltagsmenschen von Christel und Laura Lechner, Witten

Froschteich 2016 und 2024, Beton

"Paul" wird der Schwimmreifenmann genannt, der mit 65 weiteren Alltagsmenschen vom 24. April bis 28. August 2016 im historischen Stadtkern ausgestellt wurde. Seit Sommer 2024 hat sich nun auch "Wilma" zu ihm gesellt. Diese beiden lebensgroßen Skulpturen konnten, dank der großzügigen Spenden im Rahmen eines Crowdfundings der Volksbank Emmerich-Rees angekauft werden.

"Schattentanz I"

Alfred Gockel, Lüdinghausen

Froschteich, 2004, Cortenstahl

Diese Skulptur stellt den Rhythmus, den Tanz und die Spannung zweier Menschen dar. Durch die Winkelung des Stahls erlebt im Laufe des Tages jede der beiden Figuren ihre Schattenseite, so wie im richtigen Leben. Die beiden Silhouetten reflektieren die für den Künstler charakteristische Formen-Sprache, die man auch aus seiner Malerei kennt.

"Kreisscheibenturm"

Siegfried Helmstädter, Neu-Edingen

Froschteich, Eisen natur

Die Oberfläche des Objektes lässt auf Grund des Rosts Assoziationen zu Schrott oder Minderwertigem aufkommen. Jedoch reflektiert sich insbesondere abendliches Sonnenlicht auf wunderbare Weise in dem Material. Dem Betrachter und Kunstliebhaber sei die Möglichkeit gegeben, durch Wahl verschiedener Ansichtsstandorte sowie Wahrnehmung von Licht auf der Oberfläche, zu Wohlwollen und Akzeptanz des Werks zu gelangen.

"Froschkönig"

Dieter von Levetzow, Kranenburg

Froschteich, 1993, Bronze

Der Froschkönig liegt mit aufrechtem Blick am Ufer des Teiches. Er ist sehr stolz, dass er die goldene Kugel für die Königstochter aus dem Wasser geholt hat. Der Frosch wird mit einer Krone auf dem Kopf dargestellt, da er sich später in einen jungen Prinzen verwandelt und anschließend die Tochter des Königs heiratet.

"Köpfe"

Annemarie Schott

Froschteich, 2014, rostiges Metall

Die dreiteilige Figur aus rostigem Eisen zeigt drei in den Himmel blickende Gestalten. Irgendetwas in der Höhe beansprucht ihre ganze Aufmerksamkeit. Vielleicht sind es die Früchte an einem Baum, vielleicht die Vögel oder Flugzeuge in der Luft, vielleicht die Sterne im All. Vielleicht aber reicht ihr Blick noch viel weiter, über die Grenzen des Menschseins hinaus. Dabei zeigt jedes Gesicht seine ureigene Reaktion.

Die Köpfe wurden so konstruiert, dass die beiden Zwischenräume, die den Blick in die Landschaft ermöglichen, gleichzeitig zwei neue schauende Gesichter produzieren. Und wenn das Abendlicht auf die Eisenplastik fällt, beobachtet man zusätzlich zwei Schattengesichter, so dass in diesem Moment drei materielle Köpfe, zwei immaterielle Köpfe und zwei Schattenköpfe zu sehen sind. So werden Realität und Fantasie, Sichtbares und Unsichtbares, Nähe und Ferne, sogar Gegenwart und Zukunft miteinander verknüpft.

"Sprich mit mir, ich höre dir zu"

Norbert Vorfeld, Kevelaer

Froschteich, 2001, Cortenstahl

In der heutigen hektischen Stresszeit, wird das Zuhören und Sprechen mit unseren Mitmenschen vergessen oder durch "wichtigere Dinge" bei Seite gedrängt. Moderne Kommunikation (anonyme Kommunikation) kann nicht das Ziel unserer Gesellschaft sein. Der Augenkontakt im Gespräch ist ein wichtiger Bestandteil einer ehrlichen Kommunikation. Die beiden Figuren zeigen uns also, dass man trotz des hektischen Alltags seine Mitmenschen achten und ihnen in die Augen schauen und zuhören sollte.

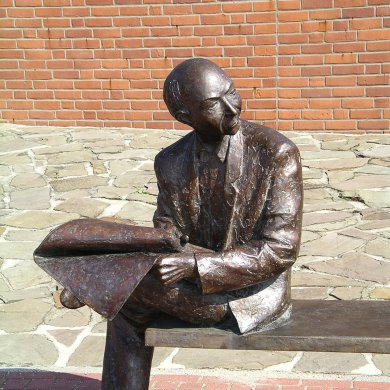

"Sich Zeit nehmen"

Jürgen Ebert, Bocholt

Rheinpromenade, 2006, Bronze

Das Kunstwerk strahlt bewusst Ruhe, Besinnung und Muße aus. Er schaut nicht in seine Zeitung, sondern den Spaziergängern auf der Promenade nach und lädt ein, sich neben ihn zu setzen und die Menschen auf der Promenade zu beobachten und so am Leben in Rees teilzunehmen.

"Die Lesende"

Jürgen Ebert, Bocholt

Rheinpromenade, 2012, Bronze

Ganz in Ihrem Buch vertieft macht "Die Lesende" den Betrachter neugierig auf ihre Lektüre und Lust, selbst mal wieder in der Sonne zu sitzen und einen spannenden Roman zu lesen. Gleichzeitig wirkt es, als würde sie dabei trotzdem das Geschehen an der Promenade beobachten.

"Windspiel"

rosalie, Stuttgart

Rheinpromenade, 2003

Entstanden ist eine moderne Installation, die allein durch den Luftzug ruhig in Bewegung gehalten wird. Das "Wind-Spiel" symbolisiert an dieser städtebaulich markanten Stelle einen farbenfrohen Willkommensgruß an vorbeifahrende Schiffe, an auswärtige Gäste und an die Bürger der Stadt Rees. Es soll nach dem Willen der Künstlerin "Poesie, Farbe, gute Laune und konstruktive Motivation" in den Alltag der Betrachter bringen.

"Zwiegespräch"

Jürgen Ebert, Bocholt

Rheinpromenade, 2002, Bronze

Zwei junge Mädchen sitzen auf dem Geländer der Rheinpromenade. Sie sind nicht individualistisch, sondern typisiert dargestellt. Diese Bild verstärkt den Moment der zeitlichen Entrückung: Diese Mädchen sitzen und "quatschen" miteinander, wie es vielleicht auch schon ihre Mütter oder Großmütter getan haben könnten.

Doch auch ein zeitgemäßes Thema wird hier angesprochen: In der heutigen Welt von Handys und Internet ist man zwar immer und überall für alle erreichbar, doch nimmt man sich nicht mehr die Zeit füreinander, sich ganz aufeinander einzulassen und dem anderen genau zuzuhören.

"Ziege"

Dieter von Levetzow, Kranenburg

Rheinpromenade, 1989, Bronze

Die Ziege mit dem Jungen erinnert an die bis zum ersten Weltkrieg weit verbreitete Ziegenhaltung in Rees. Ein gewisser Spott hierüber liegt in dem überlieferten Ausruf: "In Rääs, dor kiike de Tsekke dür de Glääs" (Hochdt.: In Rees schauen die Ziegen durch die Fensterscheiben.)„Rääße Sackendräger"

Alltagsmensch von Christel Lechner, Witten

Rheinpromenade, 2021, Beton

Die „Sackendräger“ erinnern an die Tagelöhner, die Anfang des 20. Jahrhunderts beim Be- und Entladen der Rheinschiffe halfen. Die Arbeiter sind mit 100 Kilo schweren Säcken auf dem Buckel über die Bretter von zu entladenden Schiffen balanciert. Es waren einfache Männer von echtem Schrot und Korn, die auch nicht in das selbige Glas spuckten. Die Alltagsmenschen wurden vom VVV Rees gestiftet.

"Gehende mit Rucksack"

Peter Nettesheim, Köln

Rheinpromenade, 1996, Robinienholz

Angefertigt wurde die Figur für die Skulptura II in Kevelaer 1996/97. Die inhaltliche Entscheidung für das Thema "Gehende mit Rucksack" hatte mit der Beobachtung zu tun, dass das Tragen von Rucksäcken bei jüngeren Frauen immer häufiger als praktisch empfunden wurde und im alltäglichen Umgang zu beobachten war. Außerdem gehörte es in einer Pilgerstadt am Niederrhein wie selbstverständlich zu den Eindrücken im Stadtbild hinzu.

Die junge Frau ist in einer Gehbewegung dargestellt. Um die Standsicherheit beim Arbeitsprozess zu gewährleisten, trägt sie ihre Jacke in der Hand. Mit einer leichten Bodenberührung entsteht so ein drittes "Standbein". Ihre Kleidung, die Haltung der Arme und die Platzierung des Rucksacks sind ebenso durch die Wuchsformen des Baumstammes mitbestimmt, wie die Modellierung des Kleidungsstückes, das sie in der Hand trägt.

"Freundschaft verbindet"

Jürgen Ebert, Bocholt

Rheinpromenade, 2012, Bronze

Die Bronzeskulptur befindet sich in der Nähe des Aufgangs zur Wasserstraße. Die zwei Jungs sind so angebracht, dass sie eine besondere Räuberleiter bilden. Ein Kind sitzt auf der Mauer und hilft dem noch kletternden Freund, die Mauer zu überwinden. Dies Szene wird wohl jeder in seiner Kindheit erlebt haben. Zwei Freunde helfen einander!

"Lautenspieler"

Dieter von Levetzow, Kranenburg

Hohe Rheinstraße, Haus Suchsland ,Bronze

Die Figur des kindlichen Lautenspielers ist in einer Hauswandnische in der Hohen Rheinstraße eingelassen. Es hat den Anschein als ob der Junge sich ganz seiner Musik hingibt und nichts anderes mehr wahrnimmt.

"Spanischer Offizier"

Dieter von Levetzow

Rondell "Am Bär", 1989, Bronzeplastik

Die Sage vom Bärenwall: Im Krieg gegen die Niederlande hatten die Spanier im Jahre 1598 auch die Festung Rees besetzt. Auf den Wällen standen bei Tag und Nacht die spanischen Wachtposten. Nun wollte ein spanischer Hauptmann die Furchtlosigkeit seiner Soldaten erproben. In das Fell eines Bären gehüllt erschien er aufrecht gehend und laut brummend nachts auf dem Festungswall. Bei seinem Anblick warfen die ersten Soldaten ihre Waffen weg und flohen erschrocken. Nur einer zeigte Mut. Er legte an, schoss und der Bär fiel zu Boden. Beim Nachsehen fand man in dem Fell den toten Hauptmann.

Skulpturenpark

Im Juli 2003 wurde bei dem ersten grenzüberschreitenden Projekt "Skulpturenpark Rees - Sint Anthonis" der Reeser Skulpturenpark eröffnet. Im Rahmen des achten Projektes "Skulpturenpark VIII", mittlerweile ohne die Beteiligung der niederländischen Gemeinde, werden bis zum Frühjahr 2023 insgesamt 20 Kunstwerke präsentiert. Danach werden andere Künstler die Gelegenheit haben, ihre Kunstwerke für drei Jahre auszustellen. Seit seiner Eröffnung lockt er Tag für Tag unzählige Gäste und Kunstliebhaber in das Areal der mittelalterlichen Stadtmauer.

"Quadrateturm"

Siegfried Helmstädter

Stadtgarten, 220 x 120 x 15 cm, Edelstahl

Das Objekt spiegelt die Freude des Künstlers wieder, die er beim Umgang mit geometrischen Formen hat. Das edle Metall lenkt schon von Weitem die Blicke des Betrachters auf sich. Die vier zueinander gestellten Quadratrahmen lassen beim frontalen Durchblick weiter Quadrate entstehen.

Ein leicht seitlicher Anblick verschiebt die Proportionen. Der spielerische Eindruck verblüfft, obwohl strenge Formen vom Künstler verwendet wurden.

"Koeienkoppen"

Rob Logister

Stadtgarten, je 180 x 210 x 220 cm, gelackter Cortenstahl

"Koeienkoppen" verweist auf die sich verändernde Landschaft Noord-Hollands, wo die Bauern von Viehzucht und Landbau mehr und mehr auf die Züchtung von Blumenzwiebeln übergehen. Dort, wo erst Kühe in der Weide standen, ist der Boden mit Sand verfüllt und nun werden Blumenzwiebeln gezüchtet.

"Koeienkoppen" sind aus Stahlplatten gefaltete Schädel, die als Blumen bemalt sind. Robuste Figuren mit der Verletzlichkeit von zarten Blütenblättern.

"Der Schiffsbug"

Christoph Wilmsen-Wiegmann, Kalkar

Kreisverkehr am alten Amtsgericht, 2006, Granit

Die Skulptur ist nach Südosten, also stromaufwärts, den Quellen entgegen, ausgerichtet. Sie ist ein Symbol der Erde, des Stromes, der fahrenden Rheinschiffe und der an seinen Ufern lebenden Menschen, zugleich Ausdruck der Verbundenheit der Bürger von Rees mit Raum und Geschichte.

"Kiepenkerl"

Vor dem Delltor/Florastraße, Bronze

Zum Anlass des 125-jährigen Bestehens der Tabakfirma Henric's Oldenkott senior & Co. wurde 1963 das Wahrzeichen der Firma, die Skulptur "Kiepenkerl", der Stadt Rees übergeben. Die Skulptur zierte vorher jahrelang den Fabrikhof und soll nun die Besucher der Stadt begrüßen.

Kiepenkerle wurden umherziehende Händler im niederdeutschen Sprachgebiet zwischen Sauerland und Hamburg genannt. Der Name leitet sich von der Kiepe ab, einer aus Holz und Korbgeflecht bestehenden Rückentrage, mit der die Kiepenkerle durch die Dörfer und Städte wanderten.

"Dame mit Hut"

Dieter von Levetzow , Kranenburg

Dr.-Gustav-Schaeling-Weg, Agnes-Heim, 2006, Bronze

Die "Dame mit Hut" kam durch Frau Annette Imbeck nach Rees. Die gebürtige Hamminkelnerin hat die letzten vier Wochen ihres Lebens im Agnes-Heim verbracht. Und hier reifte angesichts des Todes auch ihr Entschluss, dem Haus, dessen Mitarbeiter/innen sie so liebevoll gepflegt haben, ein Vermächtnis zu hinterlassen- die "Dame mit Hut". Die Skulptur stand im Garten der ehemaligen Inhaberin der Rathausapotheke in Hamminkeln.

"Karl Leisner"

Jürgen Ebert, Bocholt

Kirchplatz, 2006, Bronze

In Gedenken an den 1915 in Rees geborenen Karl Leisner, der als erster Seligen der Katholischen Schönstatt-Bewegung von Pater Josef Kentenich gilt, wurde die Büste im Jahr 2006 auf dem Kirchplatz zur St. Mariä Himmelfahrtskirche aufgestellt.

"Jubelpfanne mit Hund"

Alltagsmensch von Christel Lechner, Witten

Markt, 2017, Beton

Der Ausdruck "Jubelpfanne" stammt aus dem Ruhrgebiet und bezeichnet liebevoll eine Frau, die ein bisschen pfundiger ist, "aber trotzdem Spaß am Leben hat", erklärt Christel Lechner, die Künstlerin, die die Alltagsmenschen schuf. "Die Frau ist nicht wirklich schön, aber sie ist lustig."

Eine Jubelpfanne zeichne sich durch ihr selbstbewusstes Auftreten und ihre üppige Leibesfülle aus, "In der Mitte des Lebens angekommen, strahlt sie von innen, legt Wert auf eine gepflegte Erscheinung und steht ganz offensichtlich zu ihrem Wohlfühlgewicht: Diäten und Size-Zero-Moden sind für sie kein Thema, stattdessen Lebenslust und Tafelfreuden", so die Erklärung der Künstlerin Christel Lechner.

Diese Skulptur wurde von der Volksbank Emmerich-Rees gestiftet.

"Rhinkieker"

Dieter von Levetzow, Kranenburg

Markt, 1987, Bronze

Diese Bronzeplastik wurde den Reesern gewidmet, die täglich am Rhein das Geschehen auf dem Strom beobachten und dabei das Leben in der Stadt kritisch unter die Lupe nehmen.

"Fotogruppe"

Alltagsmenschen, Christel Lechner, Witten

Markt, 2017, Beton

Zu dieser Skulpturengruppe gehören neben dem Fotografen zwei Frauen, ein Mann in Alltagskleidung und ein Schütze. Diese lebensgroßen Figuren laden zu einem gemeinsamen Foto ein.

"Erdkruste"

Christoph Wilmsen-Wiegmann, Kalkar

Markt, 1991, Granit

Der Brunnen besteht aus einem Granitblock. Dieser stammt aus Sardinien und hat ein Gesamtgewicht von rund 21 Tonnen. Das Werk des Bildhauers Christoph Wilmsen-Wiegmann wurde 1991 vor dem Rathaus aufgestellt und symbolisiert das Reeser Stadtgebiet. Die neun Quellen stehen für die größten Ortsteile und Ortschaften; vor dem Stadtgebiet verläuft der Rheinstrom. andreas endermann, © © andreas endermann

andreas endermann, © © andreas endermann"Gehende mit zwei Taschen"

Peter Nettesheim, Köln

Markt, 2005, Robinienholz

Die Frau wurde auf dem Gelände der Landesgartenschau in Leverkusen im Rahmen eines offenen Künstlerateliers hergestellt. Auf dem selben Gelände, dem heutigen Neuland-Park in Leverkusen steht auch eine Figurengruppe mit fünf Fahrradfahrern. Die Fahrräder sind montiert und die Figuren der Gruppe sind entsprechend montageartig mit den Fahrrädern verbunden. Die Gehende mit zwei Taschen sollte aus diesem Anlass und in diesem Zusammenhang den Gegensatz der bildhauerischen Arbeitsprozesse vor Ort betonen und für den Betrachter nachvollziehbar werden lassen. Die Figur ist konsequent als Skulptur aus einem Stück, ohne Montageelemente, gefertigt. Am Materialstück sind die räumliche Platzierung von Armen und Beinen orientiert, ebenso wie die Ausformulierung der Taschen in der Hauptsache vom Fundstück und seiner Struktur hergeleitet ist. Die Figur ist völlig ohne Farbakzente belassen. Die Materialfarbe und ihre Patinierung durch die Witterungsverhältnisse, durch Regen und Sonne bestimmen ihr Erscheinungsbild.

Die Licht- und Raumwirkung hält sie offen für ein differenziertes Wahrnehmen von Bewegung. Die Taschen geben der Figur aus den verschiedensten Blickwinkeln einiges von der abstrakten Form zurück, die der Baum in seinen Wuchsformen ursprünglich hatte. Der Betrachter wird in die Lage versetzt die Bewegungsmomente an der Figur sowohl im Sinne einer dargestellten Situation zu erfahren als auch im Sinne eines abstrakten Formenspiels zu erleben.

"Eurojunge"

Dieter von Levetzow, Kranenburg

Dellstraße, 2002, Bronze

Der "Eurojunge" wurde 2002 zur Einführung des Euros in der Reeser Innenstadt aufgestellt. Er soll an die Deutsche Mark erinnern und begrüßt die neue Währung: den Euro.

"Stiertorso"

Christoph Wilmsen-Wiegmann, Kalkar

Poststraße, Granit

Der Stiertorso lässt den Zusammenhang zwischen den Eigentümern und deren beruflichen Tätigkeit zu. Herr Voss betreibt schon seit vielen Jahren eine Metzgerei in Rees in der Dellstraße.Baileybrücke

Am 23. März 1945 eröffneten alliierte Truppen unter dem Kommando von Feldmarschall Bernard Montgomery bei Rees ihre Offensive über den Rhein. Ziel war es, zwischen Rees und Dinslaken rechtsrheinische Brückenköpfe zu erkämpfen. Danach wollten die alliierten Armeen in die norddeutsche Tiefebene vordringen, um den Krieg rasch zu beenden.

Die motorisierten Armeen brauchten ausreichenden Nachschub. Doch zwischen Duisburg und Arnheim waren alle Brücken entlang des deutschen Rheins zerstört. Also mussten die alliierten Pioniere Behelfsbrücken errichten. Zum Einsatz kamen auf britischer Seite vorwiegend die sogenannten Bailey-Brücken.

Der Ingenieur Donald Bailey (1901–1985) entwickelte ein Behelfsbrücken-System, das nach dem Baukastenprinzip funktionierte und ab 1942 eingesetzt wurde. Bailey-Brücken bestanden aus genormten Stahlteilen, die mit menschlicher Kraft bewegt werden konnten. Die in Großbritannien geschweißten Rahmen („panels“) wurden mit Bolzen und Splinten zusammengesteckt. So ergaben sie einen langen Seitenträger, der einen Fluss oder eine Schlucht überspannen konnte.

1945 entstanden im Angriffsabschnitt zwischen Dinslaken und Emmerich über 20 Behelfsbrücken der Alliierten. Allein bei Rees bauten britische und kanadische Pioniere nach und nach insgesamt sieben Brücken – anfangs sogar unter Gefechtsbedingungen.

Die erste Brücke führte auf der Höhe von Hönnepel auf den rechtsrheinischen Hof Mahnenburg zu. Die Waterloo Bridge ruhte auf faltbaren Pontons, die aus Holz und Segeltuch konstruiert waren, und trug Fahrzeuge bis neun Tonnen.

Parallel dazu entstand eine Bailey-Brücke, die auf 15 Tonnen Traglast ausgelegt war. Sie konnte am Morgen des 26. März 1945 in Betrieb genommen werden und lag exakt an der Stelle der heutigen Rheinbrücke. Diese auf den Namen Lambeth Bridge getaufte Bailey-Brücke ruhte auf Metall-Pontons.

Noch während um Rees gekämpft wurde, begann der Bau einer weiteren Bailey-Brücke. Die London Bridge führte von der Reeserschanz direkt auf den Stadtkern zu und wurde ab dem Morgen des 27. März für Fahrzeuge bis zu 40 Tonnen genutzt.

Kanadische Pioniere bauten eine weitere Bailey-Brücke für 40 Tonnen Traglast. Sie lag westlich von Rees, etwas stromabwärts der heutigen Rheinbrücke. Die Blackfriars Bridge konnte am 28. März ab 18 Uhr für den Verkehr über den Fluss genutzt werden.

In den Tagen nach dem Rheinübergang mussten die Briten ihre logistische Infrastruktur am Niederrhein noch weiter ausbauen. Bei Bislich, Emmerich und Rees errichteten sie immer aufwändigere Brücken zur Versorgung ihrer Truppen.

Am 29. März um 18 Uhr stellten die Pioniere nach drei Tagen Bauzeit in Rees eine „Class 40 High-Level Bridge“ fertig. Der Name besagt, dass sie 40 Tonnen tragen konnte. Besonders war, dass sie bis zu einem gewissen Grad auch hochwassertauglich war und Pegelunterschiede von etwa sechs Metern ausgleichen konnte. Die Westminster Bridge lag auf dem linken Rheinufer stromabwärts vom Fährhaus und führte auf den südwestlichen Stadtrand von Rees zu.

Ihr Meisterstück lieferten die britischen Pioniere im April und Mai 1945 mit dem Bau der sechsten und der siebten Reeser Bailey-Brücke ab. Die Tyne and Tees Bridges waren auf Traglasten von 40 bzw. 70 Tonnen ausgelegt und boten einen Durchlass für die Rheinschifffahrt. Sie führten vom linken Ufer – und zwar von der Deichkrone in Niedermörmter – über das Rheinvorland und den Fluss direkt auf das ehemalige Krantor von Rees zu.

Die Doppelbrücke von Rees war inklusive ihrer Zufahrten 1517 Meter lang. Sie gilt bis heute als die längste jemals gebaute Bailey-Behelfsbrücke. Genutzt wurde sie bis 1947, dann begann der Abbau. Danach war Rees wieder 20 Jahre lang eine Stadt ohne Brücke, die auf Fähren angewiesen war. Das änderte sich im Dezember 1967, als der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke die moderne Rheinbrücke Rees-Kalkar eröffnete.Die Bailey-Brücken hatten eine enorme historische Bedeutung. Feldmarschall Bernard Montgomery (1887–1976) von der britischen Armee unterstrich dies mit den Worten: „Ohne die Bailey-Brücken hätten wir den Krieg nicht gewonnen.“

Dieser Text basiert auf Alexander Berkels Beitrag „Die alliierten Kriegsbrücken bei Rees“ aus dem „Reeser Geschichtsfreund“ (14/2021), dem Jahrbuch des Reeser Geschichtsvereins RESSA 1987 e.V. Mehr Infos unter www.ressa.de